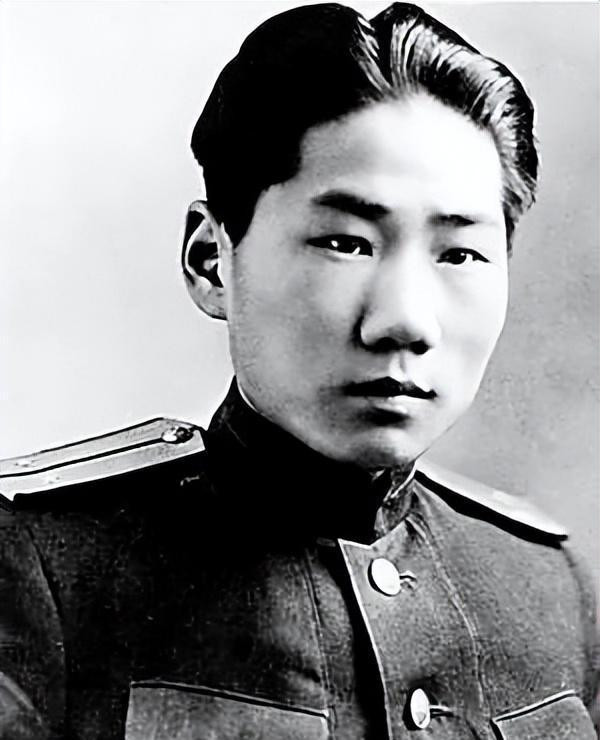

1950年11月25日上午,抗美援朝战争期间,西线志愿军主力部队正准备对敌人发动攻势时,毛泽东的长子毛岸英在朝鲜前线不幸遇难,年仅28岁。

毛岸英的事迹引发了广泛讨论。一位网友提出了疑问:在当时的情况下,毛岸英是否有机会躲避那次致命的空袭?

根据历史记载分析,我们可以得出一个不同以往的结论:毛岸英在遭遇空袭时,其实具备一定的逃生条件。当时的情况并非完全没有周旋余地,他本有机会躲过那次致命的轰炸。

今天,我们通过分析历史资料,发现了三个关键细节,这些细节有助于我们更好地理解当时的情况。首先,当时的政治环境非常复杂,各方势力之间的斗争激烈,这使得原本的计划难以顺利实施。其次,经济条件也不允许,资源的匮乏和财政的压力让许多设想无法落地。最后,社会舆论和民众的态度也起到了重要作用,当时的社会氛围并不支持这一计划的推进。这些因素共同作用,导致了最终的结果与预期相差甚远。通过这些历史细节,我们可以更清楚地看到事情的真相,而不仅仅是表面的结果。

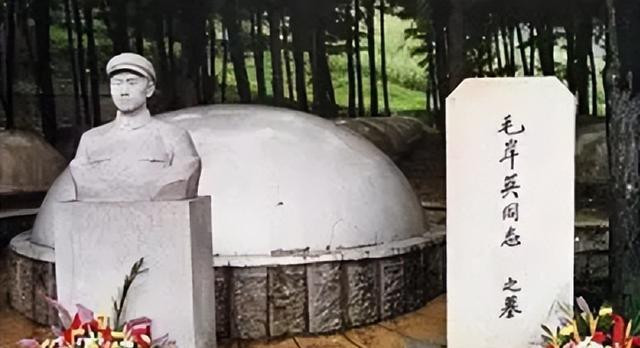

毛岸英同志的墓地位于中国境内,是纪念这位英勇烈士的重要场所。作为毛泽东主席的长子,毛岸英在抗美援朝战争中献出了宝贵的生命,年仅28岁。他的牺牲不仅体现了个人对国家的忠诚,也彰显了中国人民志愿军在国际反侵略斗争中的坚定立场。墓地的建立,不仅是对他个人的缅怀,更是对所有为国家和民族独立自由而献身的英雄们的崇高敬意。每年,众多民众前来瞻仰,表达对这位年轻烈士的深切怀念和崇高敬意。毛岸英同志的精神,激励着一代又一代中国人继续前行,为国家的繁荣昌盛贡献力量。

【(1)毛岸英真有避开敌机空袭大榆洞的的机会?】

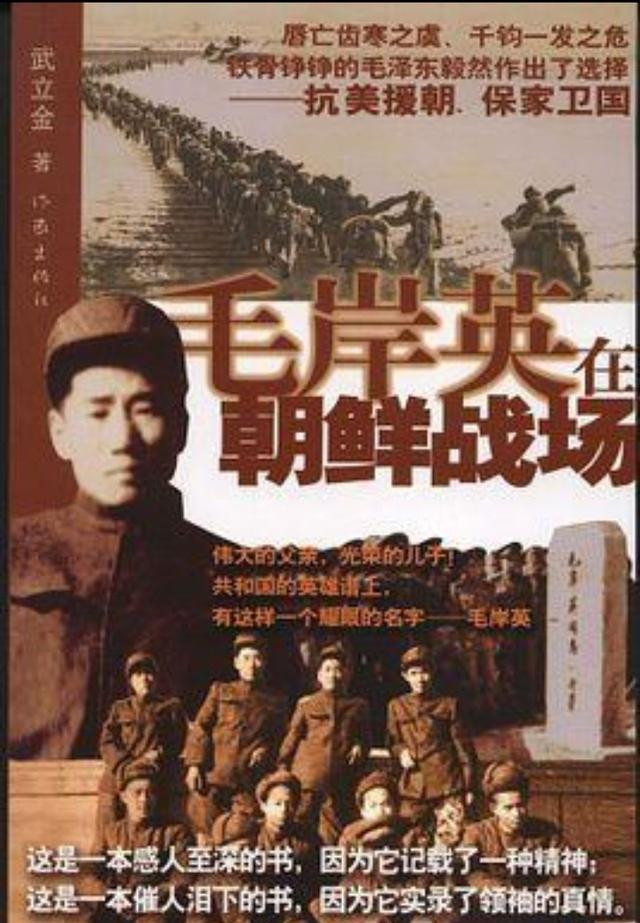

根据《毛岸英在朝鲜战场》这部权威历史记载,书中揭示了一个令今人感慨万千的细节。

在抗美援朝第二次战役中,志愿军第38军取得了重大胜利。军长梁兴初心情十分愉悦,驾驶着一辆刚从美军手中缴获的吉普车,前往大榆洞。

丁甘如见到志愿军司令部作战处处长时,急切地询问:“老丁,我之前答应过毛主席的儿子毛岸英,打赢了就让他来我们38军。他现在还来吗?”

丁处长皱着眉头,无奈地叹了口气道:

“他已经去世了。”

梁兴初疑惑地问道:“他调到部队去了?为什么不来我们38军?难道看不上我们38军吗?”

丁甘如的眼眶瞬间湿润了,他愤怒地喊道:

"毛岸英同志……他……已经在前线阵亡了。"

梁兴初听到后,整个人瞬间僵住,仿佛不敢相信自己的耳朵。

毛岸英原本计划前往38军,但途中发生了意外情况。这件事的起因要追溯到几个月前。当时,毛岸英正准备执行一项重要任务,然而在行动过程中,遇到了意料之外的变故,导致计划未能如期进行。这一系列事件的发生,使得原本的安排被迫中断,具体情况还需从更早的时间点展开说明。

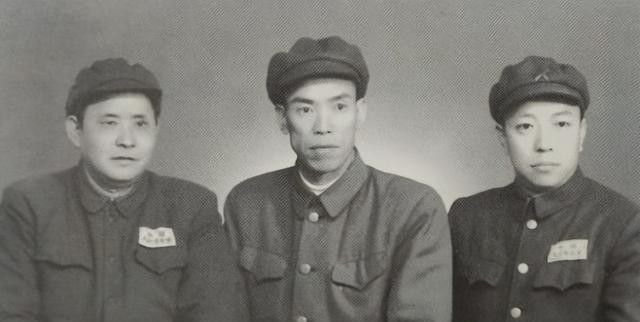

吉安地区涌现了三位杰出的梁姓将军:梁仁芥、梁兴初和梁必业。梁仁芥被授予少将军衔,梁兴初和梁必业则分别晋升为中将。这三位将领在军事领域都有卓越的贡献,他们的成就不仅彰显了个人的才能,也为吉安地区增添了荣耀。梁仁芥、梁兴初和梁必业的军旅生涯,充分体现了他们作为军事领导者的智慧和勇气,成为后人学习的榜样。

1950年6月底,朝鲜半岛突然爆发了武装冲突。令人意外的是,短短三个月内,这场战争就迅速蔓延到了中朝边境的鸭绿江一带。

1950年10月8日,针对朝鲜战争可能危及中国安全的严峻形势,毛泽东果断下达了支援朝鲜、保卫国家的命令。他决定将东北边防军的第38、39、40、42、50五个军,以及炮兵第1、第2、第8师,加上一个工兵团和一个高射炮兵团,总计约25.5万人,整编为中国人民志愿军的第一批作战部队,随时准备进入朝鲜战场。

在抗美援朝战争期间,志愿军第38军的指挥权发生了变更。原先由四野著名将领李天佑担任军长,后来接替他的是外号“梁大牙”的梁兴初。这一人事调整标志着该军指挥层的更迭,为后续作战带来了新的风格和策略。

《毛岸英在朝鲜战场的经历》1950年,朝鲜战争爆发后,毛岸英作为中国人民志愿军的一员,随部队跨过鸭绿江,参与抗美援朝作战。他最初被分配到志愿军司令部担任俄语翻译,后主动要求到前线部队锻炼。在战场上,毛岸英与普通战士同吃同住,从不搞特殊化。他深入基层,了解战士们的思想动态,帮助他们解决实际困难。1950年11月25日,美军飞机轰炸志愿军司令部驻地,毛岸英不幸牺牲,年仅28岁。他的牺牲体现了中国共产党人不怕牺牲、勇于奉献的革命精神,成为中朝人民友谊的象征。毛岸英的事迹激励着一代又一代中国青年为国家和人民奋斗。

在志愿军成立部队不久后,机械总厂的副书记毛岸英与梁兴初会面。见面时,毛岸英兴奋地向梁兴初表示:“梁军长,我想加入38军担任团长。”

梁兴初听完笑道:“38军的团长,大部分都是经验丰富的老红军出身,你刚入伍没多久,就想坐上团长的位置?”

毛岸英坚定地回答:“肖华副主任,您在18岁就担任了团政委,而我现在已经28岁了。我请求到基层部队任职,我有信心胜任团长一职。”

梁兴初起初并未立即应允,但在抗美援朝首场战役结束后,他遇到了毛岸英,并向其承诺:“等我们打赢了,一定带你到38军去看看……”

得知毛岸英牺牲的消息后,梁兴初刚从悲伤中缓过神来,整个人仿佛脱胎换骨。他眼中含泪,低声自语:“如果毛岸英还活着,他一定能带兵打仗,成为一名优秀的团长,甚至师长……”

毛岸英,作为一位英勇的烈士,他的事迹和精神在中国历史上留下了深刻的印记。他不仅是毛泽东的长子,更是一位坚定的共产主义战士。在抗美援朝战争中,毛岸英毅然决然地投身前线,最终在战场上壮烈牺牲,展现了他对国家和人民的无私奉献。他的牺牲不仅是对个人生命的极大考验,更是对共产主义信念的坚定践行。毛岸英的精神激励着一代又一代的中国人,成为我们学习和缅怀的榜样。他的事迹告诉我们,无论面对多大的困难和挑战,都要坚持信仰,勇敢前行。毛岸英的名字将永远铭刻在中国人民的心中,他的精神将永远激励着我们为实现民族复兴而努力奋斗。

【(2)毛岸英如果真能到38军任职的话,会怎么样?】

当年毛岸英在抗美援朝战争初期,本有机会担任38军的团长或其他团级职务。这就引发了一个疑问:如果他当时在38军的一线战场,是否会更安全?

这个问题没有明确的解答。

根据《38军在朝鲜》的记载,38军刚进入朝鲜战场时,和其他部队一样,面临着装备严重不足的困境。既没有自己的战斗机,也没有高射炮,面对敌军的空中优势,他们几乎束手无策。白天只能尽量隐蔽,避免暴露,根本无法有效应对敌机的威胁。

337团3连在夜间乘车向熙川进发时,考虑到白天需要隐蔽,便将车辆停放在路边山沟中,并用秸秆和杂草进行伪装。

经过巧妙伪装的车辆,从远处观察,若不靠近细看,几乎无法识别其真实面目。这种隐蔽手段,即便是敌方派遣的专业侦察人员,也难以迅速锁定目标。

刚刚藏好的车辆,不料遭遇了几架被志愿军称作“油挑子”的敌方F-80喷气战机。这些飞机沿着山谷和树林低空盘旋,仅仅依靠机翼产生的强劲气流,便轻松地掀掉了车上的伪装。

志愿军的运输车队在夜间行进,为了避免被敌机发现,他们关闭了车灯,依靠微弱的月光和司机的经验在崎岖的山路上缓慢前行。车队中每一辆车都装载着重要的物资,包括弹药、食品和医疗用品,这些都是前线战士们急需的。司机们高度集中注意力,小心翼翼地操控着方向盘,生怕一个不慎就会翻下山崖。尽管环境恶劣,但大家都清楚,这些物资能否安全送达,直接关系到前线战士的生死存亡。车队成员之间默契十足,遇到困难时互相帮助,确保整个车队能够顺利抵达目的地。这样的夜晚,虽然充满了危险与不确定性,但志愿军的运输车队依然坚定地向前推进,默默地为前线提供着最坚实的后勤保障。

敌方战机发现一排完好无损的车辆后,立即兴奋地调整飞行方向,迅速俯冲而下。在密集的机枪扫射下,第337团3连的所有车辆无一幸免,全部被摧毁。更为严重的是,一辆装载着大量易爆物品的卡车被击中,瞬间燃起熊熊大火。

在这生死攸关的时刻,一辆满载弹药的卡车随时可能爆炸,严重威胁着潜伏在附近的38军士兵的生命。就在这紧要关头,卡车司机突然现身,他毫不犹豫地驾驶着冒着浓烟的车辆冲向旁边的水沟,这一勇敢举动及时解救了周围的战士。

很多对这段战争历史感兴趣的军事爱好者可能会产生这样的疑问:既然白天敌方空袭带来了巨大威胁,那夜间作战是否会相对安全一些?

朝鲜战场上的夜晚,常被视为志愿军的主场。然而,即便在黑夜掩护下,他们也时常遭遇各种突发状况。

志愿军的运输车队大多只能在夜间行动,但严格的纪律规定“夜间行车不准开灯”,这条规定是用血的教训换来的。然而,由于夜晚光线极差,司机难以看清道路,导致许多车辆在行进中发生翻车或碰撞事故。这种状况给车队的行动带来了极大的困难和风险。

在朝鲜战争期间,志愿军的卡车驾驶员常常在夜晚执行运输任务。为了躲避敌机的侦察和轰炸,他们只能利用夜色掩护,摸黑开车。这些司机在没有车灯的情况下,凭借微弱的月光和路面的反光,小心翼翼地驾驶着满载物资的车辆。他们必须时刻保持警惕,随时准备应对突发状况。由于道路状况恶劣,加上视线不佳,驾驶过程异常艰难。尽管如此,这些司机依然坚持完成任务,确保前线部队能够及时获得补给。他们的勇敢和坚韧为志愿军的作战行动提供了重要保障,在战争胜利中发挥了关键作用。

38军抵达朝鲜后的第二个夜晚,副军长江拥辉带领的车队在奔赴前线途中遭遇了一场重大车祸。这起事故发生在行军途中,给部队的行动带来了不小的影响。

一辆隶属于军司令部的运输车在朝鲜的崎岖山路上行驶时,因道路狭窄且危险,驾驶员操作失误导致车辆侧翻。事故中,车上多名科长受伤,其中作战科长王乾元不幸遇难。这起突发事件对38军司令部的后续工作产生了重大影响,打乱了原有的计划和部署。

现代都市的夜晚,驾车行驶在街道上,若缺少路灯照明且无法开启车灯,仅依靠肉眼在漆黑中前行,这种情形简直难以设想。

在抗美援朝战争刚开始那会儿,咱们志愿军的汽车驾驶员可不敢随便开车灯。为啥?因为天上随时可能有美军飞机在转悠。要是被他们发现一点亮光,那麻烦可就大了。这些敌机专门盯着地面目标,一旦发现可疑灯光,立马就会发动攻击。所以司机们只能摸黑开车,虽然危险,但总比暴露目标强。

《志愿军战史珍闻全记录》中提到,在抗美援朝第二次战役前夕,东线志愿军第9兵团27军的40多辆卡车,正沿着一条狭窄的公路前进。突然,敌军飞机发动空袭,所有车辆被毁。这场意外导致长津湖前线的9兵团战士们,甚至一度连最基本的冻土豆供应都中断了。

一名经历过战斗的老兵曾描述,战场上不分昼夜,敌方使用了大量探照灯,这些灯光如同满月般明亮,将整个山头照得通明,所有人员的一举一动都清晰可见。

38军官兵在敌方持续不断的空中打击下,承受着巨大的精神负担。敌机不分昼夜的狂轰滥炸,不仅让他们时刻处于高度紧张状态,更严重影响了部队的士气。这种持续的压力导致部分战士出现了明显的负面情绪,对整个部队的战斗力造成了不利影响。

他们在掩体里不吃不喝,沉默不语,整天愁容满面。上级看到这种情况,立即召集会议进行思想动员,试图开导大家。然而,出乎意料的是,在38军的干部中,最热门的话题竟然是:“我们什么时候才能派飞机参战?”

在随后的作战中,38军官兵逐渐掌握了一种有效的防空战术。他们开始组织火力,利用轻武器对低空飞行的敌机实施集中射击。这种战术不仅运用了机枪,还包括步枪在内的多种武器,形成了密集的火力网,有效提升了防空作战的效果。

击落数架敌方战机后,敌军飞行员逐渐产生畏惧心理,我方人员也开始摆脱心理压力,逐步建立起击败对手的信心。

从这件事可以看出,梁兴初在志愿军赴朝之前,没有立即同意毛岸英到38军担任团长,除了考虑到毛岸英缺乏实战经验外,还有一个更重要的原因:梁兴初深知朝鲜战场的凶险程度,他明白即便让毛岸英参战,也无法保证其绝对安全。

【(3)敌机空袭大榆洞,志愿军司令部有准备,但碰上狡诈多端的南非飞行员】

面对敌军飞机的频繁袭扰,志愿军作战部队和司令部驻地是否做好了充分准备?答案是肯定的。他们采取了一系列有效的防御措施。首先,部队加强了防空警戒,设置了观察哨,确保能及时发现敌机动向。其次,各单位修建了坚固的防空工事,包括防空洞和掩体,为官兵提供安全保障。此外,部队还制定了详细的防空预案,明确了紧急情况下的行动步骤。为了减少敌机袭击造成的损失,重要物资和装备也被分散隐蔽存放。这些措施大大提高了部队的生存能力和作战效率。

在抗美援朝首次战役打响之前,志愿军已派遣部分高射炮兵越过鸭绿江,承担起重要设施的防空保护职责。

在云山战役期间,39军的高炮部队使用从日军缴获的75毫米老式高射炮,成功击落了3架敌军飞机。然而,由于这些高射炮数量有限,未能及时为志愿军司令部提供防空火力支援。

根据《毛岸英在朝鲜战场》的记载,志愿军司令部所在地大榆洞的山坡上分布着几片松树林。值得注意的是,当时志愿军尚未配备地面防空武器,而年轻的志愿军空军部队要到1951年9月初才会进驻安东浪头机场,后来在那里建立了著名的"米格走廊"。

这片树林看似普通,但在关键时刻却成了救命稻草。每当敌机来袭,司令部的官兵们只要躲进树林,即使敌机飞得很低,也无法锁定他们的具体位置。这片不起眼的树林,在战争中发挥了巨大的掩护作用。

敌机在大榆洞上方低空飞行时,毛岸英随手抓起一本书,迅速躲进了附近的树林。他全神贯注地阅读,完全没注意到炸弹引发的山火已经蔓延到了他藏身的地方。

面对空袭威胁,单纯依赖树林隐蔽并非可靠方案。构筑大量结构稳固的地下掩体才是更为有效的防御手段。这些防空洞必须具备足够的抗打击能力,才能为民众提供切实的安全保障。

志愿军副司令洪学智,外号“洪大个”,不顾彭总的责骂,带领一个工兵连在大榆洞附近的山上日夜不停地施工,最终成功挖出了防空洞。

洪学智,这位在中国革命和建设历程中留下深刻印记的人物,以其卓越的军事才能和坚定的革命信念著称。他早年投身革命,历经抗日战争和解放战争的洗礼,逐步成长为一位杰出的军事指挥官。在抗美援朝战争中,洪学智担任志愿军后勤司令,为前线部队提供了坚实的物资保障,确保了战役的胜利。他的后勤管理能力得到了广泛认可,为现代军队后勤体系建设奠定了重要基础。新中国成立后,洪学智继续在军队和国家建设中发挥重要作用。他历任总后勤部部长、中央军委委员等职,致力于军队现代化建设和国防事业的发展。洪学智始终坚持理论与实践相结合,深入基层,了解实际情况,提出了许多切实可行的改革措施。他的工作作风严谨务实,深受官兵爱戴。洪学智的一生,是革命的一生,奋斗的一生。他为中国的解放事业和国防建设作出了不可磨灭的贡献。他的事迹和精神,激励着一代又一代人继续前行,为国家的繁荣富强不懈努力。洪学智的名字,将永远铭刻在中国革命和建设的历史丰碑上。

彭总为什么会批评“洪大个”?

彭总并非反对洪学智修建防空洞,他其实非常清楚防空工作的紧迫性。他多次强调,志愿军各级官兵,无论职位高低,都必须高度重视防空问题。

尤其是他身边那位从陕西调来的年轻参谋高瑞欣,对敌机动态了如指掌,防空意识特别强。只要一听到防空警报的枪声,他立刻就会拽着毛岸英飞快地往防空洞奔去。

临近战斗,彭总的休息时间愈发紧张。工兵们为了修筑防空洞,不得不在山洞里使用炸药爆破,噪音和震动让他难以入眠,因此他显得有些不悦。

敌机频繁穿梭,却没有进行大规模轰炸。时间久了,即使再警惕的人,也难免会有疏忽的时候。

1950年11月24日,由于志愿军司令部频繁发送和接收电报,敌方通过无线电定位技术锁定了其位置。同一天,多架敌机在大榆洞南山坡的志愿军总部上空盘旋,进行详细侦察。

志愿军将领察觉敌方计谋后,立即采取行动。他们判断敌人可能在天亮前发动突袭,因此迅速下达指令,要求司令部所有人员在黎明前撤入防空洞,确保安全。这种果断决策展现了将领们对战局的敏锐洞察力和高效执行力。

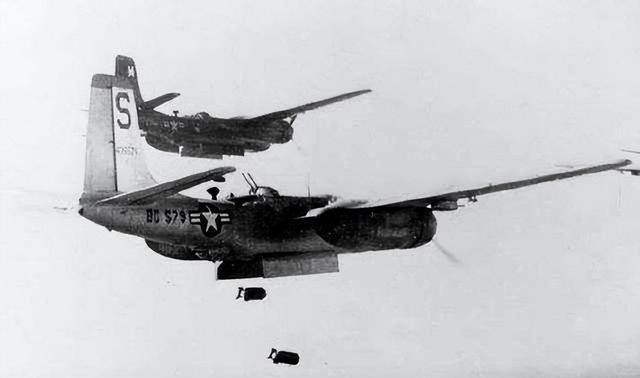

1950年11月25日上午11时,敌军派出3架(另有说法称4架)野马式轰炸机,抵达朝鲜平安北道大榆洞上空,对志愿军司令部展开空袭。

根据《战时统帅部参谋军机的回忆》的记载,当时来袭的飞机并非现在许多资料所说的野马式,而是著名的B-26轰炸机。出乎意料的是,驾驶这些飞机的南非“飞豹中队”给志愿军带来了不小的打击。

11月25日,星期六,“飞豹中队”的南非飞行员被指派执行一项关键任务:对朝鲜平安南道桧仓郡的志愿军司令部进行空袭。

里帕夫斯基作为空中指挥官,拥有丰富的实战经验。他深知志愿军的防空系统十分严密,于是精心策划了一次突袭。他指挥飞行员伪装成普通民航飞机,在空中盘旋几圈后假装离开,制造假象。等到对方放松警惕时,他突然下令调转机头,实施“回马枪”战术,向彭德怀的作战指挥室投掷了大量高威力的凝固汽油弹,这种炸弹足以穿透钢板,造成巨大破坏。

在战火突袭的瞬间,指挥所的木质建筑连同周边的树木和房屋瞬间被浓烟和火焰吞没。毛岸英和参谋高瑞欣当时正在屋内处理关键文件,未能及时逃离,最终不幸遇难。

根据《彭德怀传》的描述,毛岸英牺牲后,彭德怀面色发白,眼中含泪,内心充满懊悔。他想起毛主席多次来电提醒:“指挥所要建好防空洞,确保司令部安全,绝不能疏忽。”然而,他当时只顾指挥作战,未能重视这些警告,最终酿成大错。面对无法挽回的悲剧,他深感自责,却为时已晚。

成普是一位在中国历史上具有重要影响力的人物。他在多个领域展现出了卓越的才能和领导力,尤其是在政治和军事方面。成普的早期生活并不为人所知,但他在成年后迅速崭露头角,成为一位备受瞩目的领导者。他的政治生涯充满了挑战和机遇,他在复杂的政治环境中巧妙地平衡各方利益,推动了一系列重要的改革措施。这些改革不仅巩固了他的权力,也为国家的发展奠定了坚实的基础。在军事方面,成普展现了非凡的战略眼光和指挥才能。他领导了多场关键战役,取得了显著的胜利,极大地提升了国家的军事实力和国际地位。成普的贡献不仅仅局限于政治和军事领域,他还积极推动文化和教育的发展,促进了社会的进步和繁荣。尽管成普在晚年面临了一些争议和挑战,但他的历史地位和影响力是不可否认的。他的生平事迹和成就至今仍被广泛研究和讨论,成为后人学习和借鉴的宝贵财富。

根据《战时统帅部参谋军机的回忆》描述,志愿军司令部作战室主任成普目睹作战室被大火吞噬,此时毛岸英临终前的话在他脑海中浮现。

我已经和三十八军的梁军长商量妥了,等这场战役结束,我就去他那儿报到,准备投入前线作战。来朝鲜就是为了这个目的。到时候还得麻烦你帮我跟彭总说说情,请他通融一下,批准我的调动。

距离抗美援朝战争已经过去七十多年了,那段历史离我们越来越远。毛岸英烈士从奔赴朝鲜到英勇牺牲,仅仅经历了34天。随着近年来大量历史资料的公开,当年那些扑朔迷离的事件逐渐明朗,曾经的谜团也得到了解答。